いつもご愛読ありがとうございます。

北陸新築リフォーム補助金サポートナビ運営局です。

とうとう2025年4月になり法改正が完全施行されてしまいました。

この改正にうまく対応しないと確認審査がなかなか通らず、着工や引渡しが大幅に遅れてしまいます。

今回は2025年の法改正について特集コラムを3回シリーズでお届けします。

第1弾の今回は「非住宅建築物」の省エネ基準適合について。

店舗や事務所の場合はどのような省エネ計算をするのか、概要や流れについて解説します!

2025年4月になり法改正が完全施行されました。

今回の改正ににより、建物の規模にかかわらず、新築する建築物は全て省エネ基準適合が義務化されました。

住宅はもちろん事務所や倉庫など非住宅も新築なら省エネ義務化の対象です。

確認申請時には省エネ基準に適合しているかの審査があります。

ただし規模が200㎡以下の平屋の事務所や倉庫の場合は審査省略制度により確認申請時の審査はありません。

建築確認での省エネの審査を「省エネ適判」と呼びます。

省エネ適判は「省エネ適判通知書」という証明書を提出することでクリアできます。

「省エネ適判通知書」は主に民間の審査機関などに審査してもらって入手するもので、

外皮性能や一次エネルギー計算書の計算結果が適切かどうか審査員がチェックして

計算上省エネ基準をクリアできていることを第三者の判定機関として証明した書類です。

なお、住宅の場合は仕様基準という、省エネ計算書無しで省エネ基準に適合させる方法があります(省エネ適判なし)。

専門知識が必要な計算書は不要にできるのですが、

一般的には使う建材や住宅設備がグレードが高い内容で指定され、ある程度設計的に制約があります。

事務所など非住宅建築物の場合は、そういった計算なしルートはありません。

確認申請には、必ず、一次エネルギー計算書と「省エネ適判通知書」の入手が必要です。

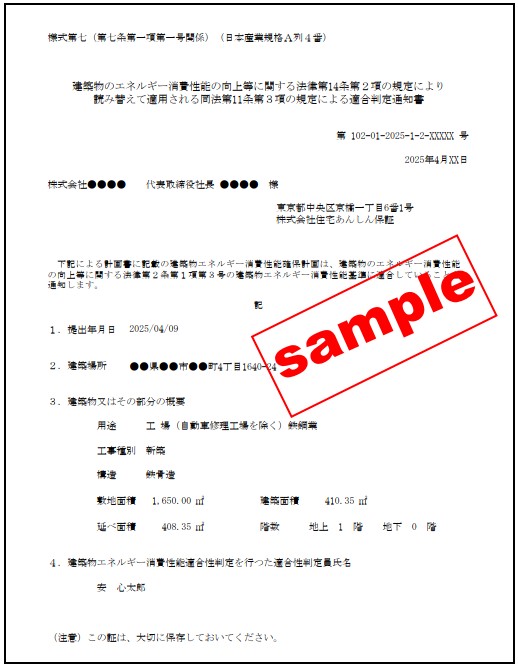

イメージはこちら。

確認済証をもらうためには、これを提出する必要があります。

そこで、非住宅建築物の場合の省エネ計算のしくみや、省エネ適判の流れについて解説していきます。

非住宅建築物の新築にあたって必須となる省エネ適判は、確認申請先に「省エネ適判通知書」を提出する必要があります。

非住宅の省エネ計算では外皮計算書は必要ありません。一次エネルギー消費性能計算のみで判定します。

非住宅版一次エネルギー消費性能計算とは、「標準計算法」「モデル建物法」いずれかになりますが、一般的にはより簡易な「モデル建物法」が使われています。住宅と同じく建築研究所ホームページ内で非住宅版の「建築物の消費性能計算Webプログラム」が公表されており広く利用されています。

下記参照

https://building.lowenergy.jp/

モデル建物法は、特定のサンプル物件(モデル)がプログラムに仕込まれています。

もし飲食店ならどれくらいのエネルギーを出すのか、今回計画中のエアコンや照明機器を使った場合どれくらいエネルギ―を出すのか、みなしで算出するものです。

非住宅において店舗と工場では設備の一般的な利用時間や使われ方が異なるので同じ面積でも消費電力が違うはずです。

従って、非住宅のモデル建物法計算では、「事務所モデル」「工場モデル」といったふうに、用途別に計算内容を変えてエネルギー計算結果を調整しています。

非住宅版のモデル建物法計算は、プログラム作成にあたり建物用途をあらかじめ全26パターンに分けました。

下記参照

<非住宅のモデル建物法における建物用途は全26分類>

この26分類のどれを使って計算すべきなのかは、確認申請書の「用途区分コード」が何かで決まります。

例えば用途区分コード08470の事務所であれば「事務所モデル」、用途区分コード08340の工場なら「工場モデル」で計算するなど。

つまり、非住宅建築物の省エネ基準適合の準備をするためには、

まず確認申請上で用途区分コード5ケタが何になるのかを建築行政庁で確認してくる必要があるのです。

用途が複雑な案件はあらかじめ建築地の行政で確認しておきましょう。

(センターや民間確認審査機関では判断しません)

省エネ適判用のモデル建物法計算が1からやりなおしになる可能性もありますよ。

用途が2つ以上含まれる店舗併用住宅の場合は、計算過程が複雑になる場合があるので注意が必要です。

例えば、1階が美容院で2階が居住スペースの案件があるとします。

1階の美容院エリアが基準法の用途区分コード08456を指定された場合、

モデル建物法では「小規模物販モデル」の計算が必要になります。

まず1階は、天井・外壁・開口部の外皮3部位と冷暖房、換気、給湯、照明の4種の設備機器の消費電力W数や能力などを小規模物販モデルを使って一次エネルギー計算します。

次に、2階の住宅部の外皮5部位と設備4種を外皮計算と住宅版の一次エネルギー消費量計算をします。

つまり、用途別にそれぞれ別に省エネ計算していくのです。

なので省エネ計算の手間や費用が2回ぶん発生します。

計算書を用途別に2つ用意できたら、次は民間の判定機関に複合建築物の省エネ適合判定審査申し込みをします。

この時も審査作業が実質2件分になるので、1階美容院のための審査料、2階住宅部の審査料がそれぞれ発生します。

なお、審査後に発行される「省エネ適合判定通知書」は建物1棟につき常に1枚です。

建築物として1棟全体の省エネ基準適合を証明しているからです。

証明書は1枚ですがコストは2倍かかるので注意しましょう。

これまでは見積依頼があれば、小規模な店舗や併用住宅など、自由設計していました。

用途が何なのかは木造軸組工法として技術的にさほど差異は無いですし。

2025年4月から新築の建築物の全てで省エネ基準適合義務が施行されましたが

店舗や事務所など非住宅も対象という点を見落としている方が多いので注意しましょう。

特に、2階建てで非住宅を設計すると2号建築物として建築確認でに「省エネ適判通知書」が必須です。

事業用であればコスト優先で計画することが多いと思いますが、住宅部と一体構造とせず平屋店舗を別棟で建築した方が工期も短縮できてコストが安くなる場合もあると思いますよ。

敷地状況や建物面積によってはそのような提案をしてく方が良いでしょう。

北陸新築リフォーム補助金ナビでは、福井、石川、富山の住宅事業者様が省エネ適判の申請サポートが可能です。

住宅だけでなく非住宅物件も対応中。まずは下記バナーからお気軽にご相談ください。

ご愛読ありがとうございました。