いつもご愛読ありがとうございます。

北陸新築リフォーム補助金サポートナビ運営局です。

2025年4月の法改正をテーマにして連続してコラムをお届けしております。

前回は省エネ適合義務化の対応「省エネ適判」について解説しました。

今回は、確認済証取得後、もし省エネ関連の建材設備を変更したいとなった場合の軽微変更手続きについて解説します。

法改正後、やっと着工できて一安心していたみなさま、

去年までのように、工事途中に設備の変更を安易に受け入れていると、

完了検査時に省エネ仕様書との相違でたくさん指摘されてしまいますよ。

今のうちに、どんな変更が問題になるのか確認しておきましょう。

2025年4月から全ての新築建築物における省エネ基準が義務化されました。

確認申請時には省エネ基準に適合しているかどうかの審査があります。ただし200㎡以下の平屋(新3号建築物)は審査省略制度により確認申請時の審査は省略です。

それ以外の建築物は建築確認で原則として省エネの審査を受けており「省エネ適判」と呼びます。

①省エネ適判とは、「省エネ適判通知書」という証明書を確認申請先に提出することでクリアする方法です。

「省エネ適判通知書」は確認申請とは別に、民間の審査機関などで審査してもらって入手するものです。

外皮性能や一次エネルギー計算書など各種計算書が必要。

計算結果の数値をもって省エネ基準クリアを証明しています。

なお、住宅に限っては、省エネ適判通知書なしの「仕様基準」による適合方法もあります。

②省エネ適判なしの「仕様基準」とは、断熱材の施工すべき最低厚みや住宅設備の性能をあらかじめ指定されたものを選択することで

省エネ適判通知書の提出を省略できるしくみです。

省エネ適合義務は以上の①②の2つの手続き方法があります。

詳しくは前回のコラムで解説しております。

さて、どちらかの手法によって確認済証を取得して現場着工した後に

・断熱材の厚みを予定より薄くしたい

・窓の商品変更やサイズ変更

・エアコン品番の変更

・給湯機器の品番変更

以上のような対応が必要となった場合、これからはどうすれば良いと思いますか?

変更は可能です。ただし、建築確認内容と変わるので、手続きが必要です。

次項で解説します。

①省エネ適判ありの場合

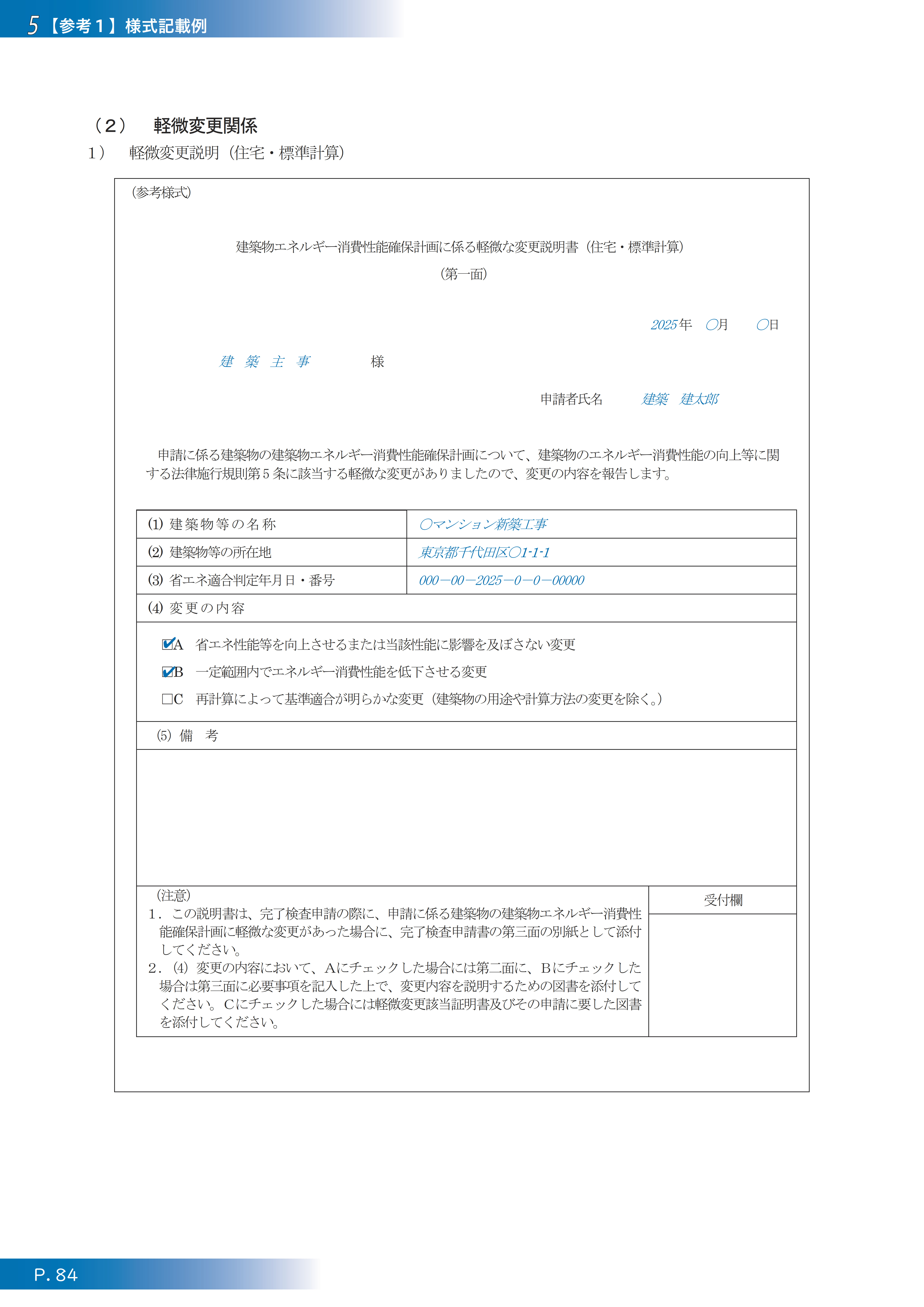

工事途中に省エネの仕様や品番などに変更があった場合は、建築物省エネ法にかかる「軽微な変更説明書」を提出します。

下記が国交省のテキストに掲載されていた様式のモデルです。

実際のものは確認申請先から入手してください。

「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書」

【ポイント】

生じた変更によって、省エネ性能は良くなるのか、悪くなるのか、同等なのか、

申請者は確認してこの様式で確認申請先に申し出てください。

申し出る時に区分が「ルートA」、「ルートB」、「ルートC」のどれになるのか記載します。

たとえば、ユニットバスのメーカーが変更になったとします。

一次エネルギー消費量計算には「高断熱浴槽」やシャワーヘッドの節湯性能として「節湯A 1+節湯C1」が

省エネ適判時に計算に入れていたとします。

もし仕様変更の結果

「高断熱浴槽」と「節湯A 1+節湯C1」であることは変わらない=ルートA

「高断熱浴槽」「節湯C1」だけになる=一次エネルギー計算結果がちょっとダウン=ルートB

「高断熱浴槽」「節湯A 1+節湯C1」すべて無しになる=一次エネルギー計算結果が0.1ポイントダウン=ルートCです。

「ルートA」「ルートB」は「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書」の提出のみでOK。

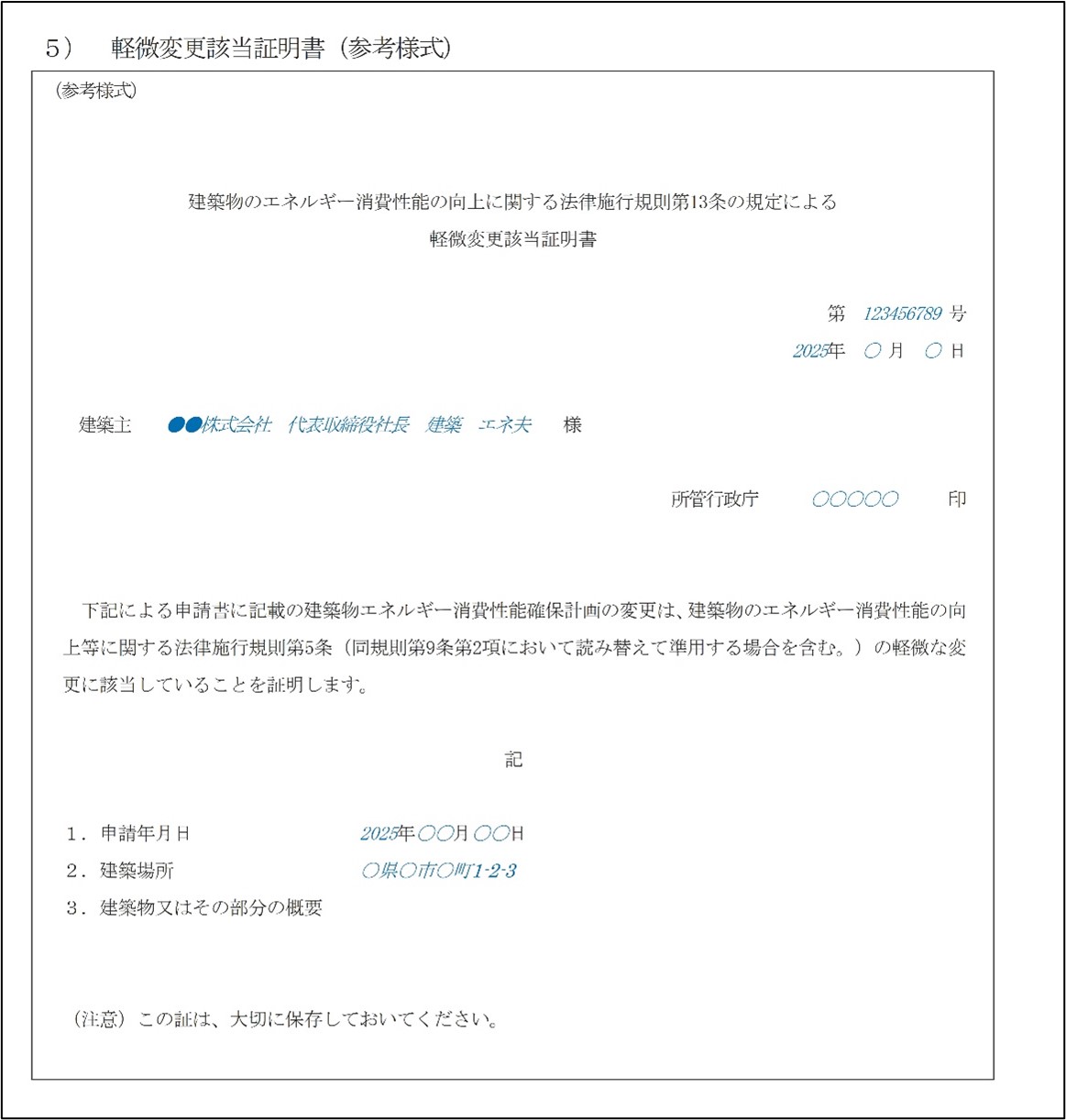

「ルートC」の場合は「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書」に加えて、

省エネ適判を再審査してもらった証明書「軽微変更該当証明書」を取得する必要があります。

下記参照

この証明書は、最初に「省エネ適判通知書」を取得した民間等の認定適判審査機関で発行してもらってください。

変更後の内容で再度省エネ基準適合を再審査してもらったことの証明書です。

再審査料金と再審査なので時間も必要です。

もし変更事項が複数生じて「ルートC」が確定するなら、竣工検査直前にすべての変更をまとめて申請すると良いでしょう。

早く着工したくて、意思決定前の内容で確認申請してしまうケースは多いと思います。

メーカーが変わっても性能がダウンしないよう変更内容に気を付けていればルートAまたはルートBとして

「軽微な変更説明書」を提出して変更内容を反映した仕様書やカタログの提出で済みます。

先日、GX志向型住宅の補助金があっというまになくなってしまいました。

補助金160万を活用して断熱性能アップするつもりだったが、

補助金が無くなったので仕様をあれこれダウン変更するつもりの案件はありますか?

省エネ適判ありで確認申請していた場合、証明書は必要とはいえ、ダウン変更は自由にできます。

まずはお客様と相談してください。

住宅に限っては省エネ適判を不要にすることができる「仕様基準」が存在します。

「仕様基準」で建築確認申請した場合は、仕様ダウンにはいっそう気を付けましょう。「仕様基準」に該当しなくなる場合があるからです。たとえば下記のようなケースです。

・断熱材の厚みを薄くする(仕様基準の規定を下回る)

・エアコン品番変更によりエネルギー区分が(は)になる

・温水床暖房や温水ルームヒーターなどエアコン以外の暖房設備を追加する

以上の例は、省エネ仕様基準が使えない住宅となるので、確認申請における「計画変更申請」を指示されます。

変更の内容は「省エネ適判不要→省エネ適判必要に変更」と記載します。

省エネ適判が必要となったので、竣工時に外皮計算や一次エネルギー計算などを実施し「省エネ適判通知書」を取得します。

「省エネ適判通知書」を確認申請先に提出すれば、検査済証が発行されます。

省エネ適判通知書の審査はおよそ2週間は必要です。

検査済証入手が遅れますので、引き渡しも延びることになります。

省エネ仕様基準は便利そうですが、このパターンに陥るリスクがあるので注意しましょう。

2025年4月以降、着工後の工事内容の変更は、

あらかじめ省エネ性にどのような影響が起きるのか確認してからにしましょう。

省エネ基準に適合するのであれば変更は可能です。

お施主様には、仕様決定をすぐにしないなら着工が遅れ、

適当に決めてしまうとのちに設計変更手間と費用が必要になると契約前に流れを説明しておきましょう。

また、施主支給をどこまで許すか、難しい問題だと思います。

エアコンを家電量販店で購入してきて工務店に施工のみを依頼するケース、

室内照明を施主がネット注文するケースなどもあったでしょう。

新築住宅の省エネ性能設計士が内容を確認する必要があります。

家電は対象外ですが、2025年4月からは下記に挙げたものは法律上規制があるものです。

再確認しておきましょう。

屋根または天井、外壁、床、基礎と開口部の外皮5部位と、冷暖房機器、24時間換気、給湯機器、照明の設備4種。

・断熱材

・サッシ

・エアコンや床暖房など冷暖房設備

・24時間換気設備

・給湯設備

・高断熱浴槽

・節湯水栓(キッチン、お風呂、洗面台)

・照明機器

北陸新築リフォーム補助金ナビでは、

福井、石川、富山の住宅事業者様の補助金対応や省エネ適判の申請サポートをワンストップでサポートすることが可能です。

補助金対応相談も可能。

国策補助金対応でお悩みごとがある方は、当サイトにお気軽に相談ください。