いつもご愛読ありがとうございます。

北陸新築リフォーム補助金サポートナビ運営局です。

2025年4月の法改正をテーマに、連続してコラムをお届けしております。

今回は、竣工後の完了検査の対策や注意点について解説します。

構造については4月の法改正前から施工写真の提出があったので、ある程度は経験済のはずですが、

省エネ関連の竣工検査は工務店にとっても行政側にとっても経験が無いうえ、チェック項目がかなり多いので、

特に注意が必要なポイントと言えます。

今回は、法改正後に着工した物件の完了検査を控えるみなさまのために、

完了検査申請がどのように変わったのか解説します。

なお、本コラムでは、国交省の「省エネ基準適合義務対象建築物に係る 完了検査の手引き」をベースに、

新しい完了検査の概要とポイントについて北陸の行政庁や建築確認センターのホームページの情報を総括してご説明したものです。

具体的な完了検査の手続きについては、物件別に確認申請先にあらためてご確認ください。

建築基準法の第7条では、工事が完了した日から4日以内に完了検査申請書を提出し完了検査を受ける必要があるとしています。

まずはいつも通り「完了検査申請書」の最新版を入手して記入しましょう。

2025年法改正後の最新版では「第四面」の項目がやや増えております。

また、2025年4月以降に着工した2号建築物は、省エネ関係と構造関係の現場確認を完了検査時に実施します。

その準備として、完了検査申請時や、立ち合い時当日にどんな資料が必要なのか確認しましょう。

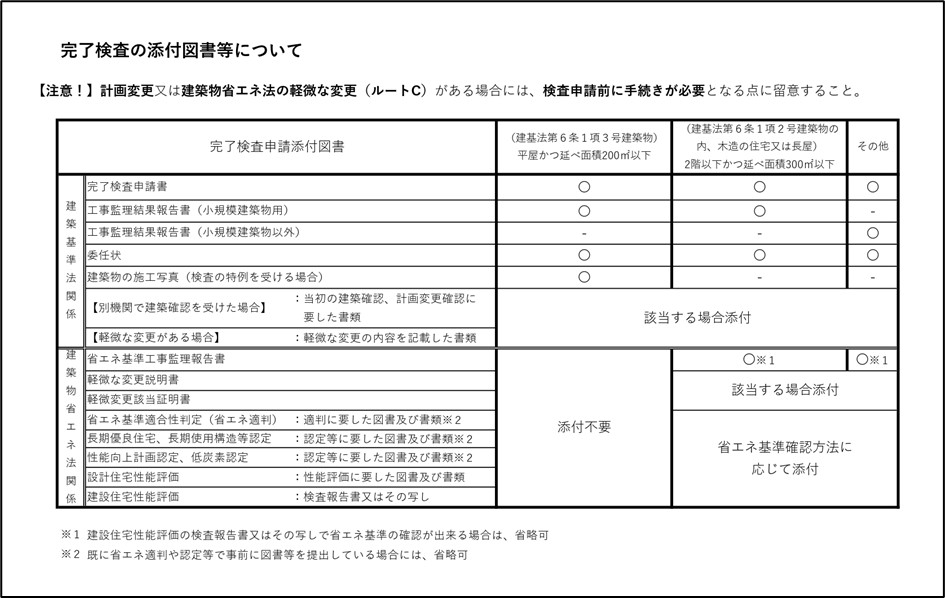

下記は石川県のホームページで公開されている、完了検査の提出物についての案内資料です。

新2号と新3号の準備物の違いがわかりやすいのでご紹介しました。参考にしてください。

「完了検査の必要書類について」

出典:石川県土木部建築住宅課HP 「完了検査、中間検査について」より

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/kanryo-cyuukan.html

新3号(平屋など)の場合は、構造と省エネの検査は省略です。

写真は、基礎、耐力壁、屋根の小屋組みの写真3点の提出が完了検査の申込時に提出必要となっています。

おそらく従来通りだと思います。

新2号(2階建以上等)の場合は、今度から構造と省エネについての現場検査を受けてください。

完了検査の申込時に写真をたくさんプリントアウトして提出するのではなく、現場での立ち合い+該当箇所の目視チェックが主です。

ただし構造や断熱材などは隠ぺいされているので、施工状況写真を見せる必要があります。

写真の補足として、さらに構造材や断熱材の納品書などがあれば計画通りの施工内容であることを検査員に提示できるでしょう。

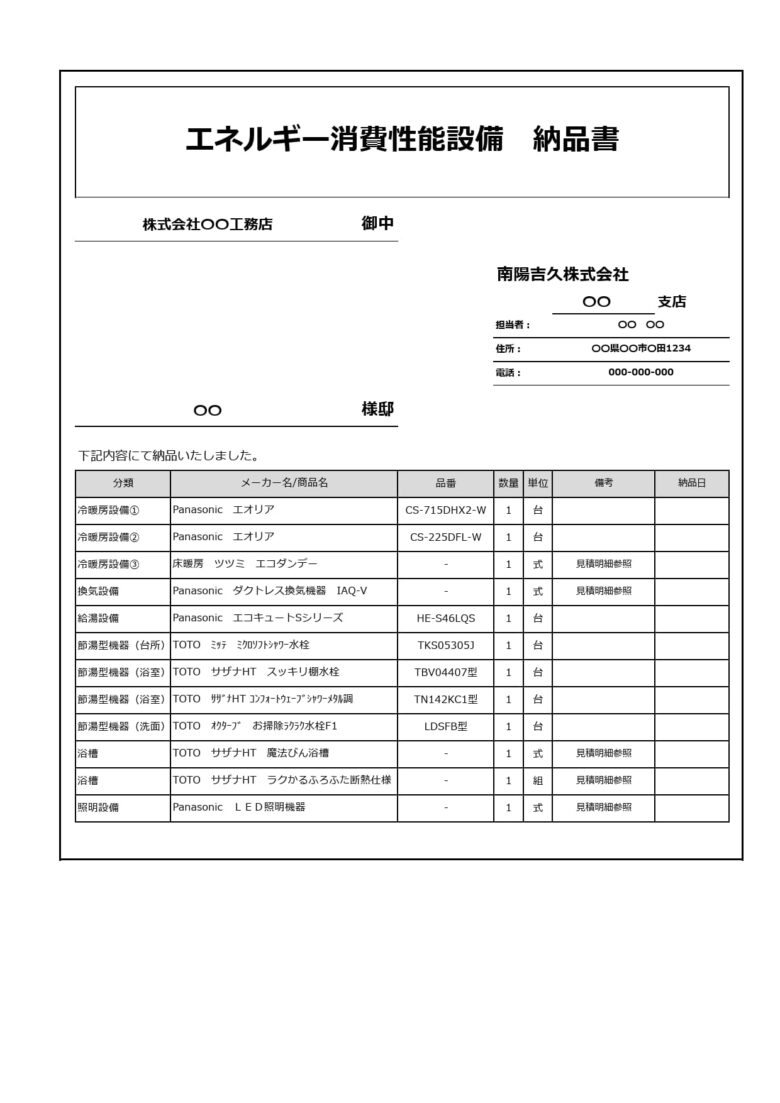

目視できるなら納品書は不要です。たとえばエアコンやエコキュートなどは設置状況も品番も現場でわかると思います。

サッシもガラスの性能証明シールをそのままにしておくなどすれば目視で対処できるでしょう。

目視できるもの、できないものを、立ち合い担当者はあらかじめまとめておきましょう。

そもそも検査対象となる「性能にかかわる部分」が、現場監督さまや立ち合いする人にはピンとこないかもしれません。

確認申請業務を担当した人(設計部門)は理解しているはず。慣れるまで設計担当にも一緒に立ち合ってもらうようお願いするといいと思いますよ。

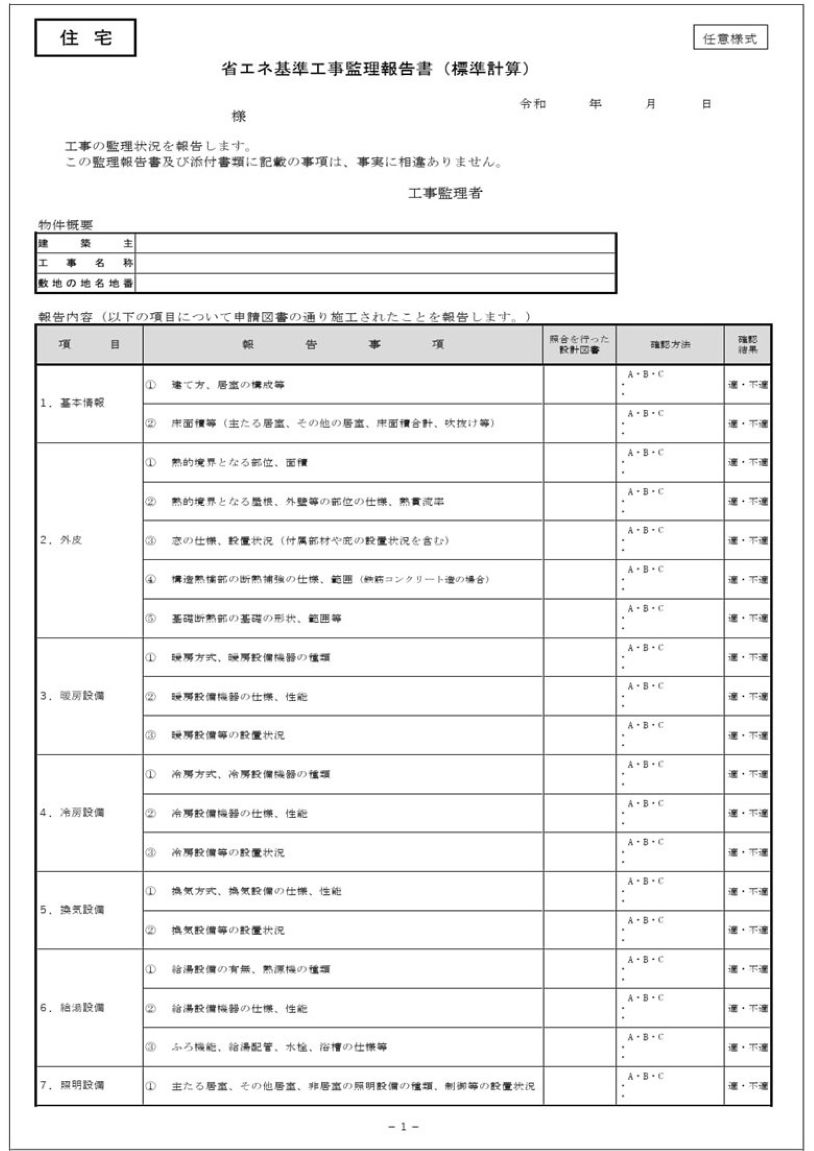

なお、行政は完了検査の手続きをスムーズにするために、完了検査申請書とは別の任意様式「工事監理報告書」を公開しています。

主に事業者側での事前確認に使うものですが、完了検査申請時の提出物に指定している行政や建築住宅センターも多いようです。

次の項目で任意様式「工事監理報告書」について解説します。

「工事監理報告書」とは、

「工事監理結果報告書」

「工事監理・工事状況報告書」

「検査チェックシート」など、

様式を公開している行政庁や建築確認センターが独自に様式を作成しているので、その呼び方はさまざまですが、

目的は検査済証をスムーズに発行できるようにするためのもの。

たいてい構造関係と省エネ関連で下記の3パターンが存在します。

・構造用の工事監理報告書

・省エネ用の工事監理報告書(仕様基準用)

・省エネ用の工事監理報告書(標準計算用)

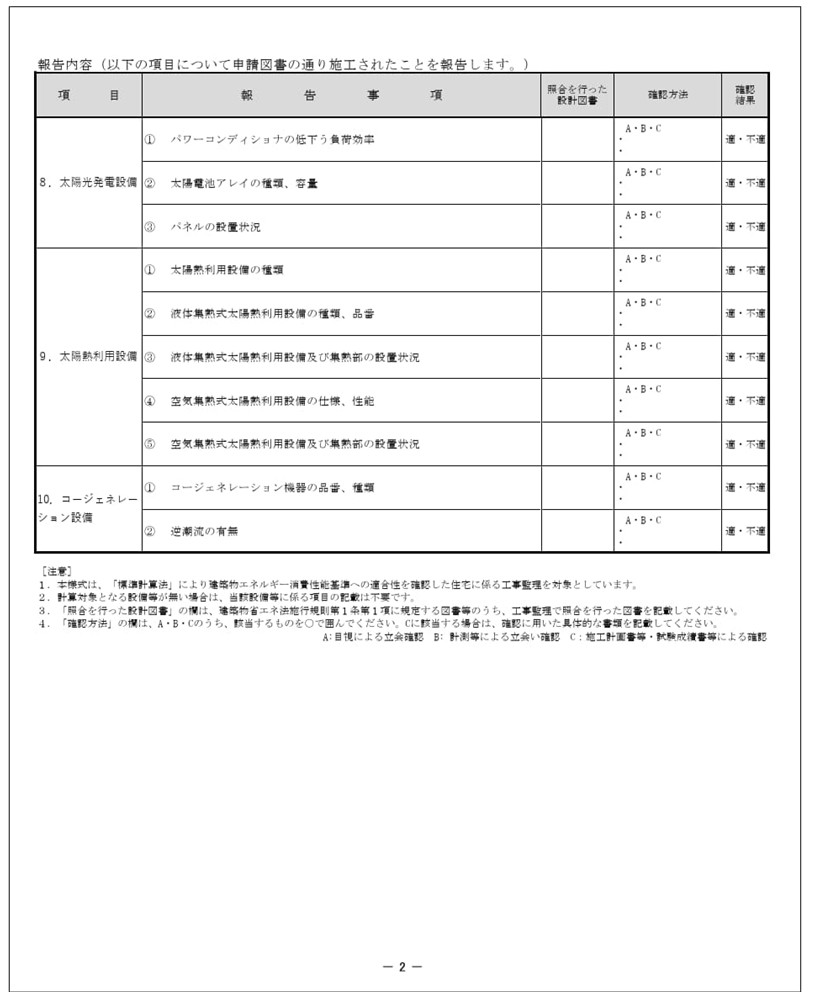

サンプルとして省エネ用の工事監理報告書(標準計算用)を例示します。

出典:石川県土木部建築住宅課HP 「完了検査、中間検査について」より

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/kanryo-cyuukan.html

まず竣工検査を申込する前に、竣工現場を社内で自主検査してください。その時にこの用紙を記入しながらチェックしていきましょう。

確認申請時の副本一式すべて現場に持参必要です(省エネ適判の副本も必要)。

構造の性能が計画通りかどうか、地盤改良報告書(該当の場合)、基礎配筋の状況写真、構造材の樹種や小径のわかる写真、耐力壁の写真など、

見せれる写真があるかどうか確認します。

構造は写真が不足しがちです。構造材であれば納品書やプレカット伏せ図などの補足資料で計画との一致を確認できるでしょう。

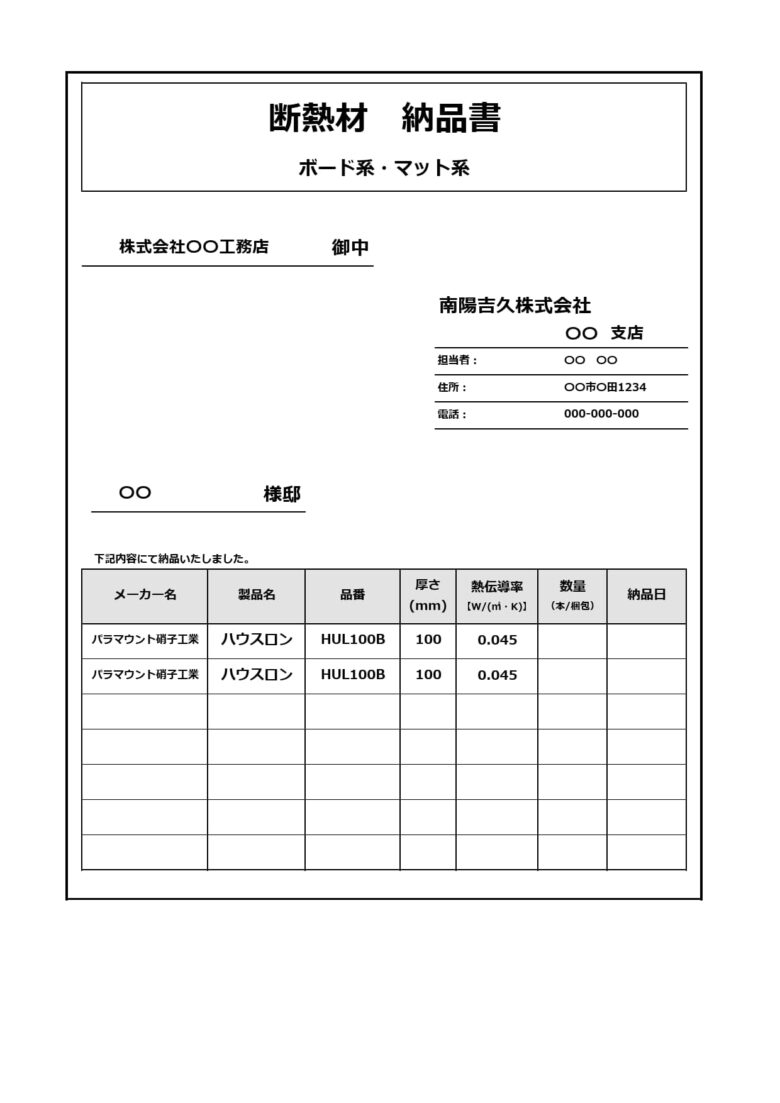

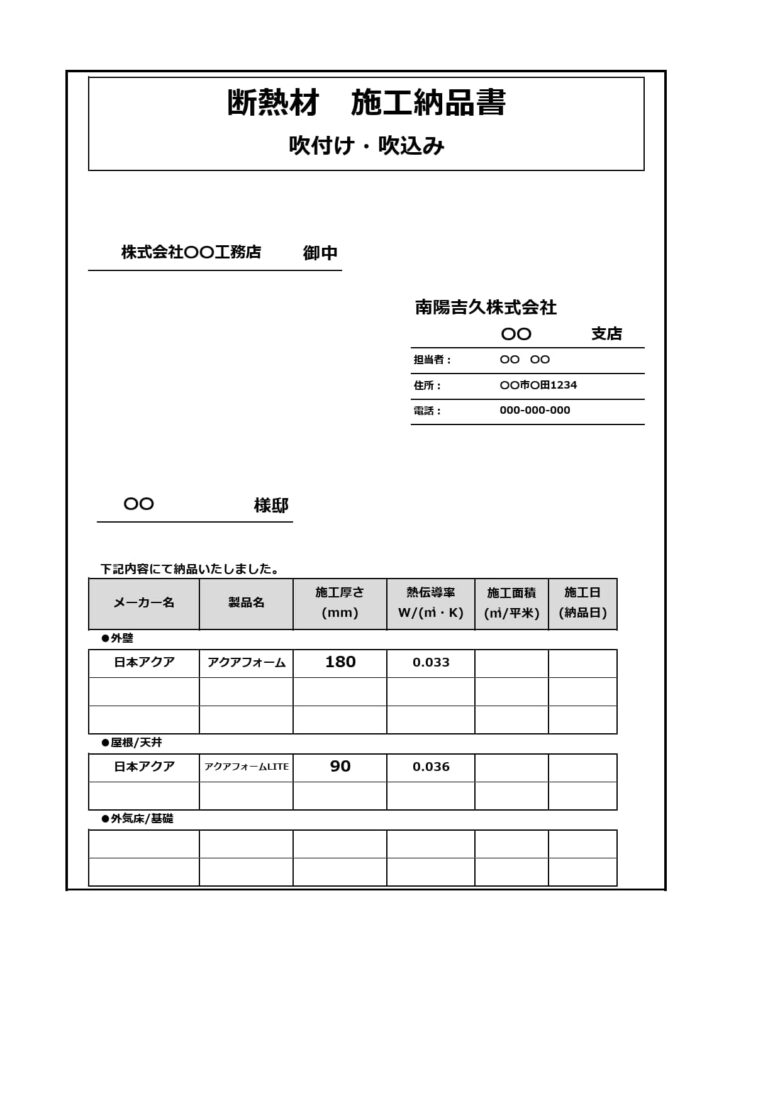

省エネは、断熱材の施工部位ごとにつかった断熱材や種類や厚みを写真や納品書で確認します。

サッシやガラスについては目視で性能や仕様が確認できればOK、不明点あれば邸別にサッシの出荷証明書(外部開口部リストへの組み立て業者の捺印のあるもの等)などを準備しておく必要がありますね。

エアコンや給湯機器などは、確認申請時の省エネ仕様書に記載した機器の品番が一致しているか現地で確認しましょう。

目視で品番がわからないものは、別途、品番がわかる納品書を準備しておきましょう。

高断熱浴槽や節湯水栓は現地での目視確認しにくいと思います。単なる「一式」の納品書ではなく、

省エネ仕様書に記載した水栓そのものの品番を示してある納品書が必要でしょう。

このように、

竣工検査当日に見る項目ひとつひとつが何であるか、

そして設計図書との一致をどのような方法で現地確認するのか事前に調べてまとめていく作業を「工事監理報告書」で行います。

工事監理報告書とは、計画当初の設計図面と現場の一致をどう確認するのか「確認方法」記載欄があります。

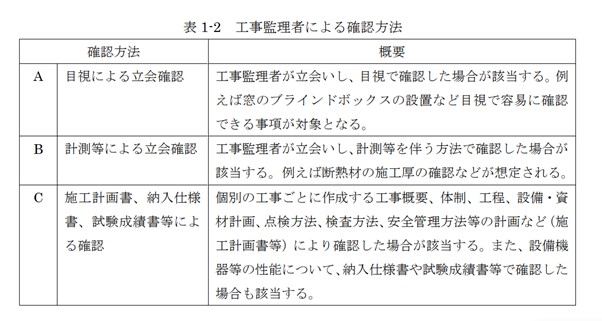

選択肢は、A・B・C・または自由文字記載となっています。

竣工検査においては、現地で検査員が目視で確認できるのがベスト。つまりAが最優先。

隠ぺいされるものも当然あります。その場合は仕方ないので施工中写真のBになります。断熱材は確認方法は「B」、部位別に断熱材施工中写真の準備をしましょう。

現場での目視Aも施工中写真Bも対応できない場合、Cやその他となります。書面での根拠提出となります。その建材の納品書や出荷証明書を準備しましょう。

A、B、Cのそれぞれの細かい定義は下記です。

出典:国交省「省エネ基準適合義務対象建築物に係る 完了検査の手引き」より

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html

確認申請書に記載する、工事監理者(設計事務所)は、確認申請内容と施工状況との一致について工事監理する仕事も業務に含まれます。

工事監理として竣工状態を現地確認し、計画変更や軽微変更すべき事項が無いから、完了検査を申請できる。という前提です。

2025年の法改正により、2号建築物については、省エネにかかわる工事についても審査・検査の対象です。

工事監理業務として現場での確認作業の結果をまとめたものが「工事監理報告書」なのです。

「工事監理報告書」をしっかり活用することを建築確認審査機関側も推奨しており、

いっそ完了検査申請時の提出物にしてしまっているケースが多いのです。

完了検査申請前に、まずは物件ごとにどこに確認申請を出したのか設計に確認しましょう。

その確認検査機関は「工事監理報告書」の事前提出が必須か?もしくは、現場検査立ち合い時に提出でいいのか。

その確認申請先に直接、確認しておきましょう。

そして、設計士または現場監督は、「工事監理報告書」の項目ひとつひとつについて、あらかじめ

A・目視とするのか

B・施工中写真を提示とするのか

C・納品書などその他の書類を提示するのか、

法改正後では竣工現場検査はいきなり受けません。

事前に、検査員に対してどのように現地の施工状況や性能の仕様について確認してもらえばいいか、A、B、Cを決めておきましょう。

「工事監理報告書」の項目ひとつひとつは、現場監督さんや工事監理する建築士の業務として、

現場が進行するたびに施工中写真をしっかり撮影しておくことが「工事監理」であることがわかります。

省エネ基準適合義務化以降は、現場に省エネ関連建材についても工事監理の対象となります。

ただ、現状はまだそこまで写真撮影対応をし切れていないと思います。

そこで当サイトでは、法改正後の竣工検査対応に備えた納品書を作成しました。

当サイトから建材を購入した方は下記様式で対応できますのでご安心ください。下記がサンプルです。

※自動発行はしておりませんので担当者までお知らせください。

※納品書の様式は任意です。下記は弊社が販売した場合に専用に作成している納品書の見本です。

※給湯設備については品番まで記載しております。確認申請時の省エネ設備仕様書との一致が確認できれば良い。

さて、「工事監理報告書」の記入を進めるうちに、現場が変更されていることを発見してしまいました。

どうすればよいでしょうか?

これまでは、竣工検査時にその場で申し出ることもありましたが、法改正後は必ず事前に確認審査機関に相談しましょう。

現場で見つかったら言う。は悪手です。

構造材の変更は、軽微変更で大抵済みます。構造の場合は建築基準法に基づく「軽微な変更説明書(基準法)」などの提出と、

変更後の構造仕様書や壁量計算書を再度提出する等で対応しましょう。

省エネ関連についての変更は、

①軽微であれば、建築物省エネ法に基づく「軽微な変更説明書(省エネ用)」と、

変更後の設備仕様書や性能根拠資料(カタログ等)を提出しましょう。(ルートAまたはルートB)

②省エネ性能がダウンする変更(ルートC)は、省エネ基準適合確認をもういちど審査してもらったことの証明書が必要になります。

「軽微な変更該当証明書」または「変更設計住宅性能評価書」等になります。

変更後の内容で、再度、性能評価機関に上記証明書の申請をして、評価書を入手できたら竣工検査申請できるようになります。

現場検査で省エネ性能ダウンを指摘された場合は、この証明書再取得まで完了検査の手続きは終わりません。

検査済証の入手が遅れる原因となりますので、省エネ関連の現地確認はしっかり行っておきましょう。

省エネ関連の変更にかかる手続きは下記コラムで詳しく解説済です。参考にしてください。

2025年4月の法改正により、設計士や現場監督による本来の工事監理業務が必須となったと言えます。

さらに省エネ基準適合義務が追加されたことで、工事監理すべき項目が倍増した状況です。

省エネ性能に係るアイテムはかなり多く、

断熱材、サッシ(玄関戸も)、

エアコンや床暖房など暖房設備と冷房設備、

24時間換気設備、

給湯設備、

高断熱浴槽や節湯水栓(キッチン、お風呂、洗面台)

照明機器

さらに、ここにお施主様支給建材があるとかなりやっかいです。納品書や性能根拠資料の取得がむずかしいからです。

新築住宅の省エネ適合義務とは、上記のアイテムは建築士が性能を確認する必要があること、

場合によっては検査済証が遅れて引っ越しが遅れる事態もありえます。

契約時に省エネ適合義務化という法改正について今一度ご説明しましょう。

北陸新築リフォーム補助金ナビでは、

福井、石川、富山の住宅事業者様の省エネ適合義務の対応サポート、各種性能証明書申請サポート、

断熱等級6やGX志向型住宅に適合するような省エネ建材の選定など設計支援、

省エネ建材の販売と納品書の発行まで一連でワンストップでサポートすることが可能です。

法改正の対応や、補助金対応、高性能住宅仕様づくりに戸惑っておられる工務店さまは、

まずは当サイトまでお気軽に相談ください。